模式识别

第一章 绪论

分类与聚类

- 有监督学习:分类

已知:训练样本,每个样本的所属类别。

目的:利用训练样本的学习分类器,对未知类别样本分类。 2. 无监督学习:聚类 已知:训练样本 未知:不知道样本的所属类别,甚至类别数量也未知。 目的:利用无监督样本集,发现规律,对当前样本集合中样本进行分类。

只有一部分样本有标签:半监督学习,标签不可靠:弱监督学习

统计模式识别与结构模式识别

统计方法:将模型看做空间中的一个点,采用解析几何和概率论、数理统计的方法,判别输入模式的类别属性。

结构方法:将模式看做是由一些基本元素有组织的构成,利用形式语言和自动机理论对模式的结构进行分析和判别。

鉴别模型与产生式模型

鉴别模型:不同类别样本在特征空间中处于不同区域,学习$g(x)$,对于不同区域输出不同值。

产生式模型:模式时随机分布在特征空间中的一个随机矢量,在不同位置出现的概率不同。根据模式在某点出现的概率来判断该点所属的类别。

第二章 模式识别系统

模式识别系统构成:先“找到目标”,再“作出判别”。

综合滤波、投影、压缩等方法,获得相对通用、稳定有效的特征描述子。

HOG(特征描述子)+SVM行人检测

HOG:方向梯度直方图,利用图像边缘的方向密度分布描述图像特征

图片Gamma和颜色的归一化;

计算梯度;

构建直方图;

Block混叠空间块的归一化;

构建HOG特征描述子;

SVM训练;

SHIFT:尺度不变特征变换,改变旋转角度,图像亮度或拍摄视角,仍然能够得到好的检测效果

- 构建多尺度高斯差分DOG边缘图 像序列

- 找到局部极值点,去除不对称、 不清晰、不稳定的点作为特征点。

- 找到特征点主方向,梯度直方图 描述

SIFT:尺度不变特征变换,改变旋转角度,图像亮度或拍摄视角,仍然能够得到好的检测效果

特征的比较与分类

将待识别样本x分类到与其最相似的类别中

输入:需要识别的样本x ;

计算x与所有类别的相似度$s(x, \omega_i). i=1,...,c$;

输出:相似度最大的类别$\omega_j$

$$ j = \arg\max s(x,\omega_j) $$关键问题 :如何度量样本x与类别 i 的相似程度?

模板匹配:

每个类别的“先验知识”就是一个样本(模板)$\mu_i$

利用x与模板 $\mu _i$的相似度,作为x与类别$\omega _i$的相似度

用距离度量样本之间相似度,一般用二范数:

$$ s(x,\mu) = -d(x,\mu)=-\lVert x-\mu \rVert_2 $$最近邻分类器

每一个类别有多个训练样本 $D(x_1, ...,x_{n_i})$,

输入:需要识别的样本x,训练样本集。

目标:寻找D中与x最近的样本y。

输出:y所属的类别。

缺点:计算量大,占用存储空间大,易受到样本噪声影响。

加速方法:

1.转为单模板加速,为每个类别的训练样本学习出一个模板$\mu$,思路,距离训练样本距离都比较近的点。

$$ \mu _i = \arg \min \sum_{k=1}^{n_i}d(x_k^{(i)},\mu), \mu\in R^d $$误差平方和准则函数:

$$ J_{i}(\mu)=\sum_{k=1}^{n_i}\lVert x_{k}^{(i)}-\mu \rVert^2 $$极值点导数为0,

$$ \nabla J_i(\mu)=\sum_{k=1}^{n_i}2(x_k^{(i)-\mu}=0 $$$$ \mu=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n_i}x_{k}^{(i)} $$结论:计算每个类别训练样本的均值作为匹配模板。

2.多模板加速

使用多个模板,减少匹配次数

3.近邻剪辑

K近邻

选择距离最近的k个样本决定。

- K的选择:过小,近似于最邻近分类。过大,引起分类误差。

常用距离函数:

街市距离

$$ d(x,y)=\lVert x-y \rVert_1=\sum_{i=1}^{n}\lvert x_i -y_i \rvert $$切比雪夫距离:

$$ d(x,y) =\lVert x-y \rVert_{\infty}=\max $$

样本规格化

使样本每一个维特征均分布在相同的范围内。

- 均匀缩放,使得每个维度都缩放到$[0,1]$之间。

- 高斯缩放:假设每一维特征都符合高斯分布,平 移、缩放为标准高斯分布。

加权距离

计算不同特征时,引入不同权重,克服量纲影响,体现不同特征重要性。

汉明距离:两个矢量对应位置元素不同的数量。

分类器性能评价

拒识率:只对有把握的样本判别类别,对没有把我的样本拒绝识别。设 M 个样本分类,$m_r$个被拒识,$m_e$个分类错误。

错误率:$P_e=\frac{m_e}{M-m_r}$,拒识率:$P_r=\frac{m_r}{m}$

召回率(查全率),相关信息中被检索出来的比例,$P_s=\frac{a}{a+b}$,准确率:检索到的信息,与主题相关的比例,$P=\frac{a}{a+c}$

评价方法:

- 两分法:随机将训练集划分为不相交两个子集。分别训练,测试,重复多次。

- 交叉验证:随机分成不相交的k个子集,使用k-1个训练,剩余用作测试。取平均

- Bootstrap方法:样本集有放回的抽取n个样本,组成样本集A,B,集合A训练,B测试重复k次。

误差分析:

偏差:训练集的错误率。

方差:开发集错误与训练集错误的差值。

总误差,均方误差:偏差+方差

减小“可避免偏差”技术:

- 加大模型规模,是算法更好的拟合训练集

- 对训练集进行分析,根据结果修改输入特征:增加额外特征,消除特定类别的误差。引入正则化抵消方差。

- 减小或去除正则化。

- 修改模型

减小方差:

- 必须:

- 增加更多训练数据。

- 提前终止

- 常用的:

- 计算成本不敏感是使用正则化

- 样本少时进行特征选择

- 降低计算成本时,减小模型规模

第三章 特征选择与特征提取

降维

- 高维空间映射到地位空间

- 降低计算的复杂度

- 提高分类器性能

应用角度:

- 特征选择:从原始特征中直接挑选对分类最有价值的

- 特征提取将原始特征变换得到新的低维特征

特征分析数学基础:

- 分析样本集在特征空间中的分布情况:奇异值分解

- 内积矩阵:各样本之间的相似度(距离)

- 外积矩阵:各维特征的分布(协方差)

正态分布:

$$ p(x)\sim N(\mu, \sigma^2)\\ p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\exp[-\frac{1}{2}(\frac{x-\mu}{\sigma})^2] $$多元正态分布函数:

$$ p(x)\sim N(\mu,\Sigma)\\ p(x)=\frac{1}{(2\pi)^{\left.d /\right.2} \lvert \Sigma\rvert^{1/2}}\exp[-\frac{1}{2}(x-\mu)^t\Sigma^{-1}(x-\mu)] $$均值:$\mu=E(x)=\int xp(x)dx$

协方差矩阵:

$$ \Sigma = E((x-\mu)(x-\mu)^t) = \int (x-\mu)(x-\mu)^tp(x)dx\\ \sigma_{ij} = E((x_i-\mu_i)(x_j-\mu_j)) $$散布矩阵

样本x的散布矩阵:

$$ S=\frac{1}{n}\sum_{s\in D}(x-m)(x-m)^t\\ =\frac{1}{n}\sum_{s\in D}[(x_i-m_i)(x_j-m_j)]_{d\times d} $$类别可分判定依据

可分性依据:类内散布程度低,类间散布程度高。

类内距离准则:用每个样本与其所属类别中心之间距离平方和来度量。

类间距离准则:用每个类别的中心到样本整体中心之间的加权距离平方和度量。

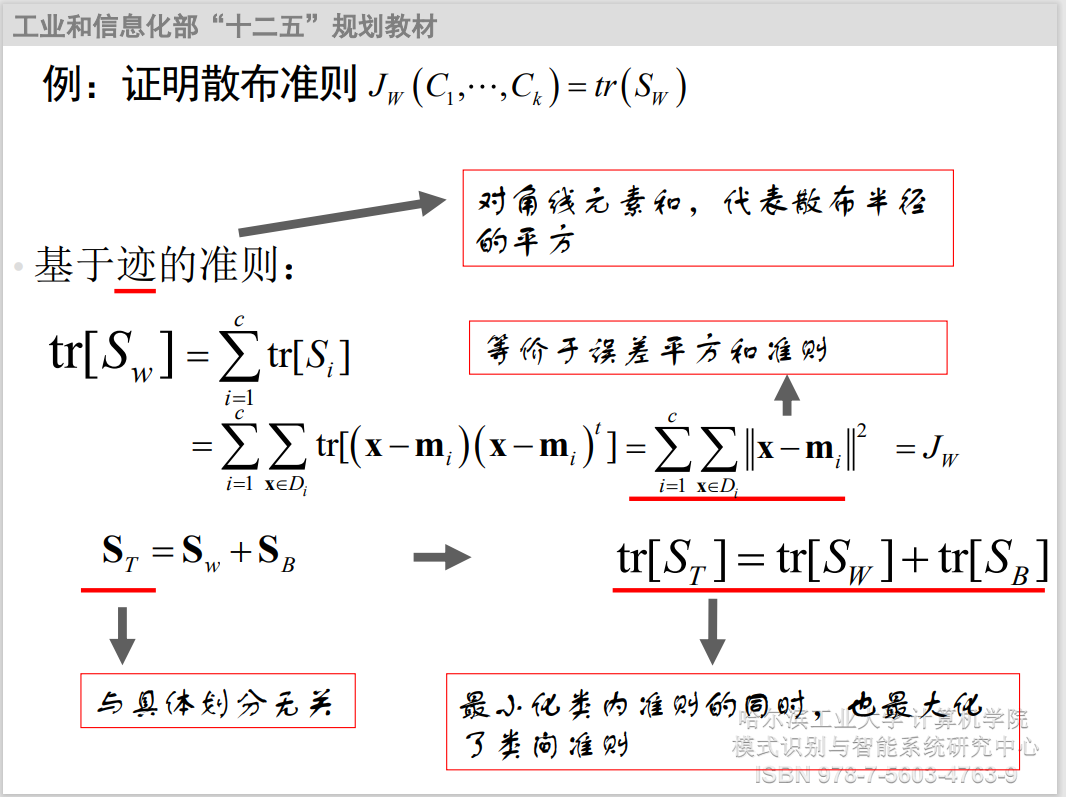

证明散布准则。

特征选择:

从原始的特征集合 $\mathcal{X}$中挑选出一组最有利于分类的特征 $\mathcal{X}'$

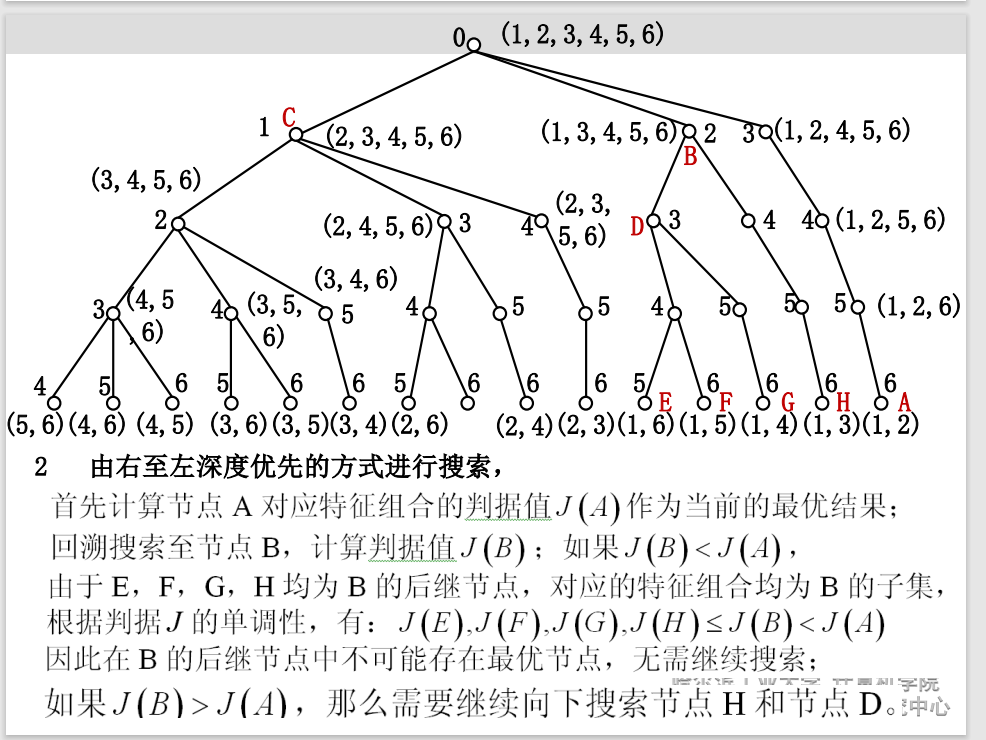

分支定界法:

判据单调性:对于两个特征子集$\mathcal{X}_1$,$\mathcal{X}_2$,

$$ \mathcal{X}_1\subset \mathcal{X}_2 \Rightarrow J(\mathcal{X}_1)\subset J(\mathcal{X}_2) $$当可分性判据满足单调性时,分支定界法才能够保证搜索到最优特征集合。

方法:

自顶向下构建搜索树,每条路径对应一种删除方式。

问题:

- 可分性判据必须具有单调性。不具有单调性则不能保证得到最优选择;

- 最优解分支位置决定计算复杂度。 ➢ 如果最优解分支在最右端并且根节点的子节点判据值均 小于最优解,则搜索效率最高; ➢ 如果每个分支的可分性判据都大于其左端分支的可分性 判据,实际的计算复杂度会超过穷举法。

- 计算量仍然可观。当原始的特征维数很大时,搜索到最优 解需要的计算量仍然可观

次优搜索算法

- 顺序前进法(Sequential Forward Selection, SFS)

从一个空集开始每次向选择的特征集合中加入一个特征,直到特征集合中包含d’个特征为止,每次选择加入特征的原则:加入特征集后能够使得可分性判据最大。

每轮迭代只需要计算将每一个未被选择的特征加入 $\mathcal{X}'$之后的判据值,选择除d’个特征需要就散判据值的此时为:

$$ \sum_{i=0}^{d'-1}(d-i) = \frac{d'(2d-d'+1)}{2} $$- 顺序后退法

每一轮从特征集中选择一个最差的特征删除,选择特征的原则是将其删除之后使得判据值下降最小。

$$ \sum_{i=0}^{d-d'-1}(d-i) = \frac{(d-d')(d+d'+1)}{2} $$- 广义顺序前进(后退)法

每次增加或删除 r个特征

特征提取

特征选择:从原始x中选出若干维特征 特征提取:对原始特征进行函数变换得到新特征

主成分分析PCA

PCA是一种最常用的线性成分分析方法;PCA的主要思想是寻找到数据的主轴方向,由主轴构成一个新的坐标系(维数可以比原维数低),然后数据由原坐标系向新的坐标系投影。

将数据集空间,压缩为一条过均值点的线。每个样本在直线上存在不同的投影,可以反映样本间的差异。

零维平方误差到一维平方误差:

$$ J_0(m)=\sum_{k=1}^{m}\lVert m-x_k \rVert^2\\ J_1(a_1,\cdots,a_n,e)=\sum_{k=1}^{n}\lVert (m+a_ke)-x_k \rVert^2 $$$$ \frac{\partial J_1}{\partial a_k} = \sum_{k=1}^{n}a_k^2 \lVert e \rVert^2-2\sum_{k=1}^{n}a_ke^t(x_k-m)+\sum_{k=1}^{n}\lVert x_k-m \rVert^2=0\\ a_k=e^t(x_k-m) $$只需把向量 $x_k$ 向过 m 的直线垂直投影就能得到最小方差

$$ J_1(e) = $$